社会保険には原則全員が加入をしなければなりません。

個人事業主本人が加入をする社会保険は国民健康保険と国民年金ですが、そのもとで働く従業員はどの社会保険に加入をするのでしょうか?

改めて整理してみたいと思います。

社会保険の全体像

社会保険とは簡単にいうと病気やけがで病院に行くときに3割負担にしてもらえるという健康保険と、将来受け取ることができる公的年金の2種類です。

健康保険と公的年金は必ず加入をしなければなりませんが、個人事業主本人が加入できるのは国民健康保険と国民年金です。

会社に勤務している従業員が加入するのは健康保険と厚生年金です。

なぜこのように分かれているのかというと、健康保険と厚生年金に加入しなければならない事業所(業種)が決まっているからです。

以下の事業所は、健康保険と厚生年金に加入しなければならないとされています。

- すべての法人

- 個人事業主で従業員が5人以上いる

そして、この事業所に雇われている従業員のうち加入要件に当てはまる人は健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。

加入要件とは、正社員の方は全員・パートやアルバイトの方は正社員の方の1週間の労働時間や1月の労働日数の3/4以上であることが必要です。

個人事業主で「従業員が5人以上」の例外

健康保険と厚生年金に加入しなければならない従業員が5人以上の個人事業所であったとしても加入しなくてもよい事業所があります。

これは業種より定められています。

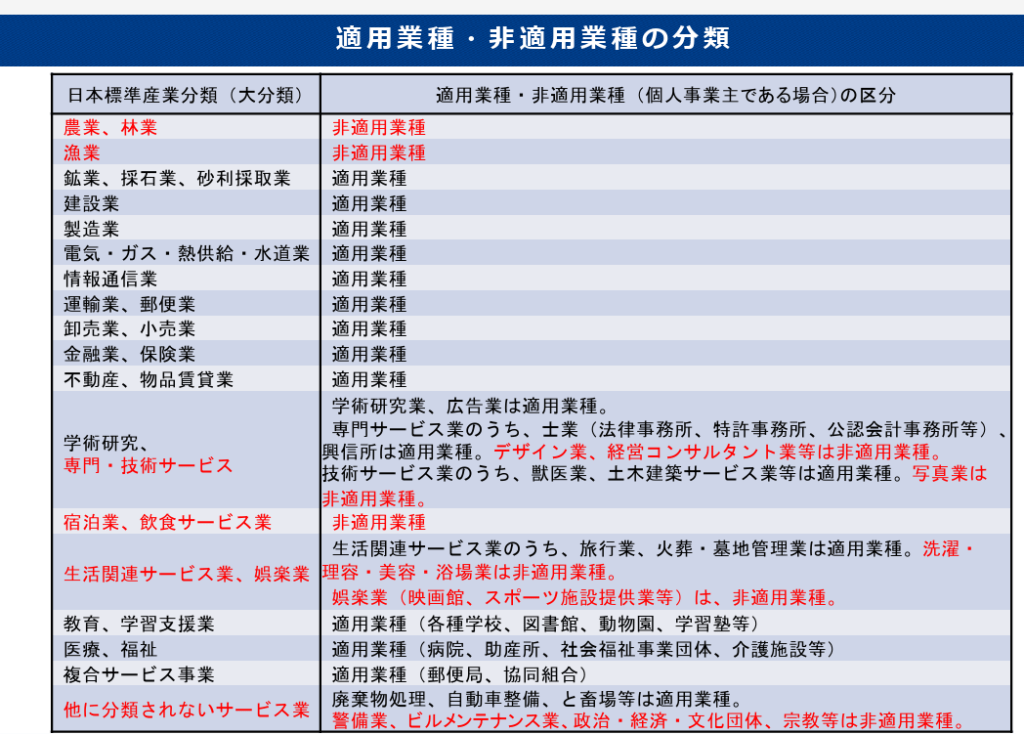

詳細は以下のとおりで、「非適用業種」がそれにあたります。

私が社労士試験を受験していたときは、従業員5人以上でも加入しなくてもいい個人事業所として、

- サービス業

- 法務

- 宗教

と教わりましたが改正より徐々に非適用事業所が少なくなってきています。

美容師やネイリストの方は非適用業種にあたりますのでその下で働かれている従業員の方は5人以上であったとしても健康保険と厚生年金に加入する必要はありません。

したがって、従業員には国民健康保険と国民年金に従来どおり加入を続けてもらうことができます。

任意適用事業所とは?

健康保険と厚生年金に加入する事業所になって、従業員を健康保険や厚生年金に加入させることもできます。

例えば、法人で勤務していた従業員が退職をして個人事業主のもとで勤務をするという場合には、健康保険や厚生年金に加入をし続けたほうがいい場合があります。

健康保険は基本的に勤務していた一定期間の給与をもとに計算されますし、公的年金は国民年金のほか厚生年金の2階建てとなり手厚くなるからです。

国民健康保険は前年の所得(もうけ)をもとに計算をします。

ですので従業員から健康保険や厚生年金に加入し続けてほしいと要望される場合があります。

この場合、健康保険や厚生年金に加入しなくてもよい業種であったとしても、

- 従業員の半数以上が健康保険や厚生年金に加入することに同意している

- 事業主が申請し厚生労働省の認可を受ける(「厚生労働省の認可」とありますので怖いイメージがありますけど通常通り申請すれば問題ありません)

この2つの要件をすべて満たせば加入することができます。これを任意適用事業所と言ったりします。

任意適用申請書と添付書類

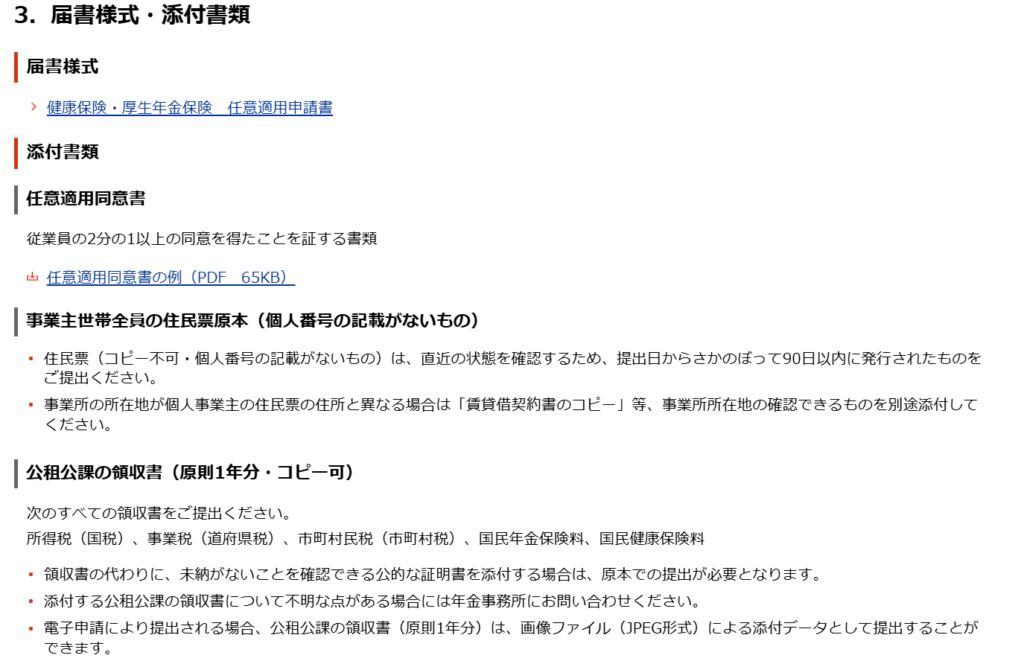

任意適用事業所になるためには、申請書と添付書類が必要です。

この添付書類については年金事務所により対応が異なる場合がありますので、分からなければ事前に年金事務所に確認をしたほうがいいでしょう。

「公租公課の領収書」については開業間もない個人事業主はこれから個人事業主本人の確定申告をして所得税を納めていきますので現時点では所得税の領収書はありません。

ですので、過去勤務していたときの源泉徴収票を添付したところ年金事務所からダメだと言われたことがあります。

では何が必要なのかを問い合わせたところ「個人事業主の基礎年金番号がわかる書類を添付すれば調べるので大丈夫です」と言われたことがあります。

これと同時に、従業員の社会保険加入手続き(資格取得届)の提出も必要となります。

まとめ

個人事業主のもとで勤務する従業員の社会保険について書いてみました。

社会保険に加入しますと給与の支払時に保険料を天引きしないといけません。

でも従業員から希望があれば無理に断ることもできないでしょう。

そんなときは任意適用を申請するということも考えてみる必要はあります。

では。