確定申告期の相談対応では、毎年手書きの所得税の確定申告書をチェックさせていただく機会があります。

その中で今年特に記入もれが多いところをご紹介します。

消費税の納付額を経費に入れていない

個人事業主の方で令和5年分の消費税の確定申告書を提出された方のお話です。

個人事業主の方は消費税を含めたところ(税込)で経理をされている方が多いように感じます。

このとき、令和5年分の消費税を提出したのは令和6年に入ってからだった場合、申告書を提出したときの経費に入れることができます。

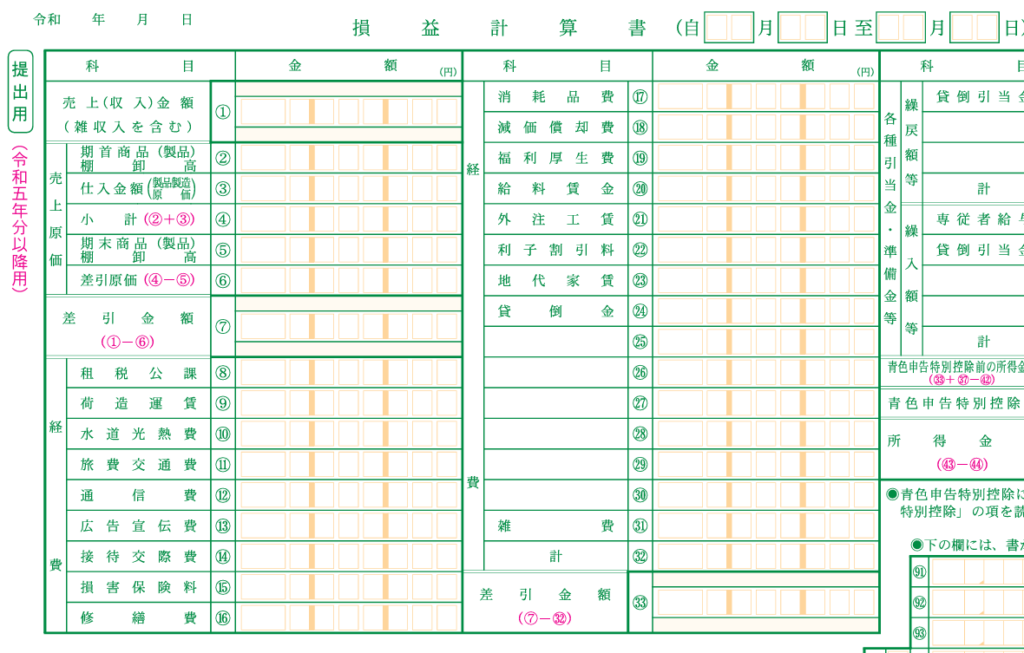

ではどこに入れるのかというと、⑧の租税公課に含めるか、

㉕以降の空いた科目に「消費税」などと記入をして消費税の金額を入れておきます。

特に、農家の方の確定申告相談ではこの消費税の納付額を経費に入れ忘れているケースが相次ぎました。

【事務所お知らせ】定額減税の記入もれと人数誤り

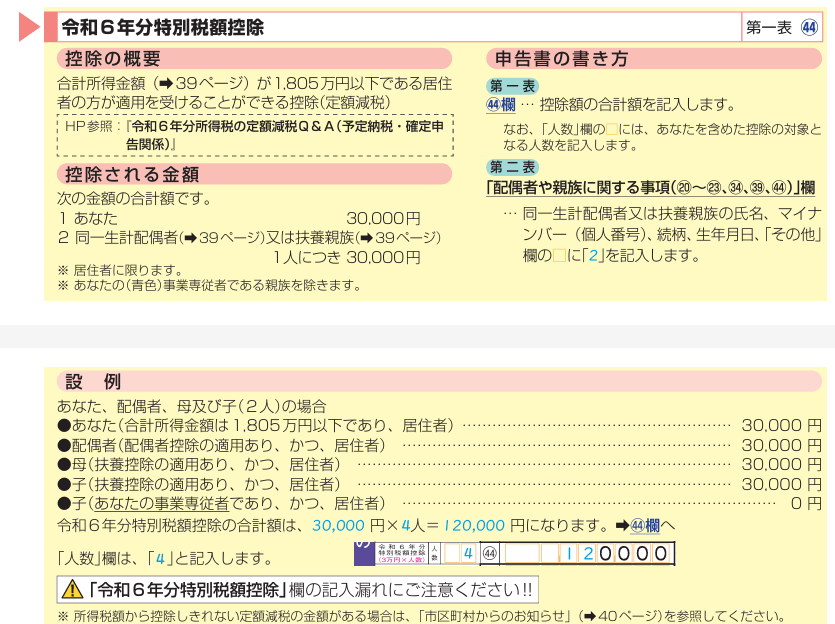

定額減税の記入もれはやっぱり多くなっています。

![]()

あとは人数のカウント誤りですね。

令和6年分確定申告の手引きを見ますと定額減税については以下のように案内されています。

特に(青色)事業専従者である親族を定額減税の人数に含めてしまうミスが多かったです。

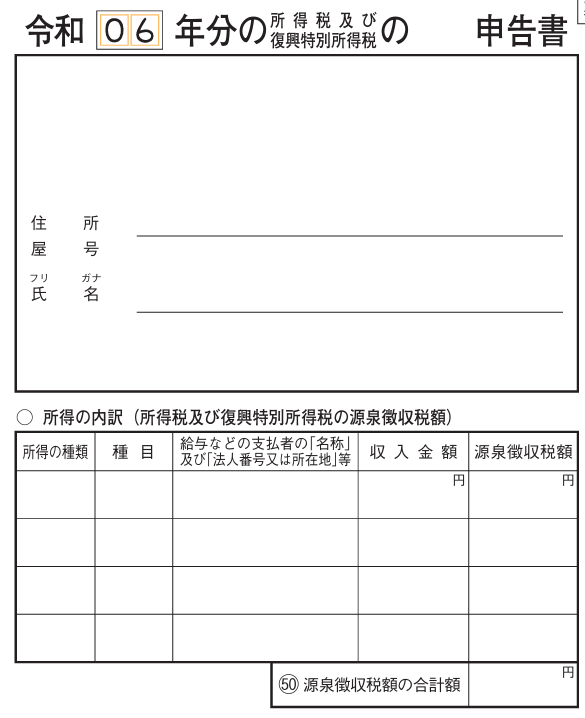

源泉徴収税額もれ

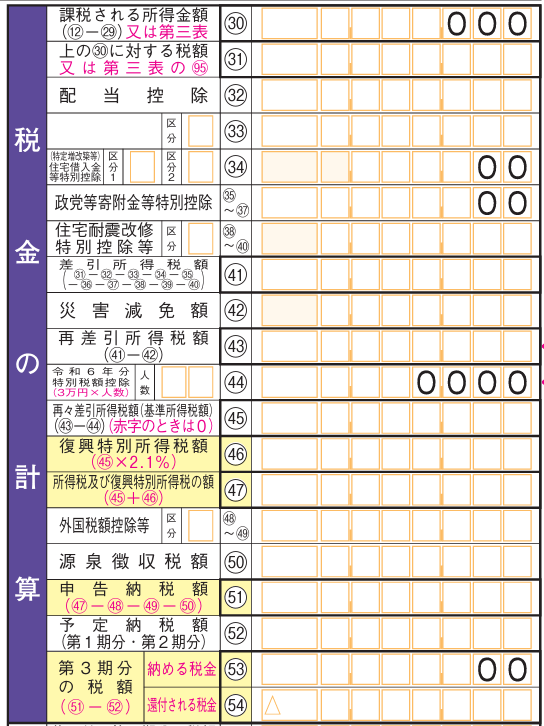

今年なぜか多いのが㊿欄の源泉徴収税額もれ。

おそらく定額減税の記入が終わったら安心してしまうのかもしれません…。

㊺や㊼が終わってホッとしてしまうのかなと。。

㊿の源泉徴収税額は、給与や年金などすでに差し引かれた所得税がある場合に記入をします。

申告書第二表の所得の内訳から第一表の㊿源泉徴収税額に転記をします。

源泉徴収税額の記入もれは今年2人に1人の確率で出くわしました。

国税庁「確定申告書作成コーナー」で作るとミスは減る

今回取り上げた3つのミスのうち、最初の消費税については気づくかどうかだけです。

もし消費税の納付額が少ないのならもれてしまったとしてもまあ仕方ないかと思うかもしれませんが…。

ただ、あとの2つについては国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成することにより抜けもれは防げます。

定額減税については、親族の情報を入力する画面や青色申告決算書の青色事業専従者給与の金額を入力する画面から自動で人数と金額を計算してくれます。

源泉徴収税額もれも、給与や公的年金の源泉徴収票から金額を入力しておけば自動で入力してもらえます。

記入もれって人間が手でやるものですから起こりがちです。

その点、PCやスマホを使って入力しさえすれば計算は自動でやってくれますのでミスは減らせます。

生命保険料控除の計算は作成コーナーでやる

ほかの税理士も同じようにやっていたのですが、生命保険料控除の計算をするときには控除証明書などを見ながら計算式を確認して…というのが一般的です。

こういう計算も確定申告書等作成コーナーにお任せしてしまいます。

つまり、控除金額のチェックの際に作成コーナーを利用する、というわけです。

実際、手書きで作成してくる方の多くは生命保険料控除の計算でつまづきそのあとの控除金額はやってきていないケースが多かったです。

まとめ

今年手書きの所得税の確定申告書をお持ちいただいた方のチェックをしていて気づいたことを書いてみました。

定額減税はたった1年間だけでしたのでミスが増えるのも無理はありません。

ただ、そのほかの2つはよくある話なので気をつけていただけらいいなと思います。

では。