4月からまた街角の年金相談センターを中心として年金相談員の仕事をする予定です。

毎年のように変わる年金制度ですが必ず目を通しているものがあります。

「○○年金ガイド」は必須アイテム

公的年金は請求をすることで受け取ることができますので、年金制度を理解するためには年金の受け取り方を知っておく必要があります。

それをパンフレットとして提供しているページがあります。

まず、日本年金機構のホームページを開きます。

その下部にあるメニューバーの「年金の制度・手続き」の中にあります「パンフレット」をクリックします。

すると、年金に関するパンフレットがダウンロードできるようになっていますので、「年金の受け取りに関するパンフレット」をクリックします。

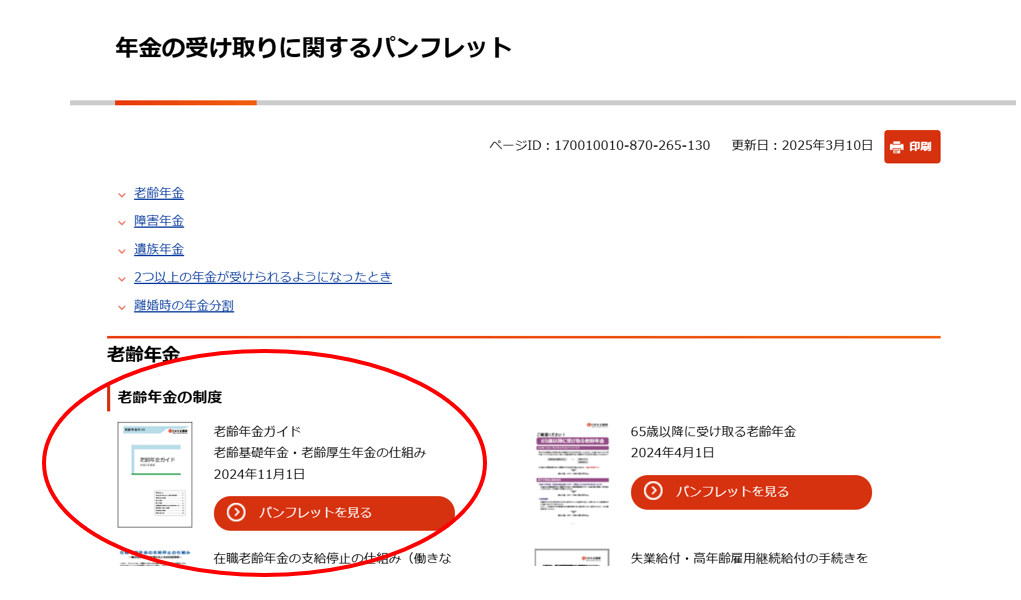

すると、公的年金としての老齢年金や障害年金・遺族年金など年金の受け取りに関するパンフレットが掲載されています。

老齢年金の場合には、「老齢年金ガイド」を。

障害年金は「障害年金ガイド」・遺族年金の場合は「遺族年金ガイド」がそれぞれ用意されています。

毎年4月1日に新年度版が更新されますので、その時点でダウンロードをしています。

【事務所お知らせ】「○○年金ガイド」を説明できるか

○○年金ガイドについては、年金相談にお越しになられたお客様への説明資料としてお渡しするようにしています。

ガイドを見ながらお客様に必要な部分をマーカーしたり書き込みをして説明をします。

実際4月になって年金相談の当番に入る前には毎年必ずガイドを入手して読んで書き込みをしています。

最低限このガイドを理解し説明することができるのかが大事になります。

言葉が難しいところは言い換えたり難しいところにはメモ書きをしたりして相談時には必ず手元に置いています。

さらに専門的な内容を調べたいとき(障害年金など)は専門書に進んでいくという感じなのでガイドを理解せずして先に進めないと思っています。

実際読んでみるとなかなか難しくてつまづいてしまうんですけど、不明点はお客様からも突っ込まれそうなところですから先輩社労士に確認をするようにしています。

「在職老齢年金制度」は税理士も気になる

老齢厚生年金には在職老齢年金の調整という制度があります。

勤務先から給与やボーナスを受け取りながら老齢厚生年金を受け取る場合、一定金額を超えると年金の一部または全額が支給停止になります。

つまり、老齢厚生年金を全額受け取れるようにするためには給与やボーナスの金額を決めていく必要があるわけです。

3月決算が終わり4月から6月にかけて株主総会が行われますと「在職老齢年金の境目の金額を教えてほしい」と税理士や社労士が窓口にお越しになられます。

役員報酬をいくらに決めるのかは、関与されている税理士や社労士にとっては大事なことではないでしょうか?

事前確定届出給与を支給するかどうかの検討をはじめ、在職老齢年金の仕組みや調整の内容を説明する資料として老齢年金ガイドは重宝すると思います。

ネットや友達の情報より正しい理解ができる

お客様の中には「ネット情報を見てきた」・「TVで見かけた」と言って窓口にお越しになる方がかなりいらっしゃいます。

また、「友達から年金がもらえると聞いた」という方も多いです。

ただ多くの場合、正しいよりも間違っているケースが多い印象です。

なぜか。

公的年金についてはこれまでの働き方(給与やボーナス)や年金の加入状況(国民年金なのか厚生年金なのか・共済年金なのか)によって人ぞれぞれなんです。

同じ受け取り方の人はまずいないと思っていただきたいわけです。

ネット情報などは一般的な形でしかお話されないでしょうし、友達から聞いた内容はその友達にしか当てはまっていない可能性が高いです。

その時に正しい理解と納得をしていただくものとして年金ガイドがあります。

こういうパンフレットをお示ししながら説明したほうが説得力が増します。

まとめ

年金制度・年金の受け取り方を知るためにはまず年金ガイドを読むことから始めてみてはいかがでしょうか。

毎年度更新されて見やすくなってきていると感じます。

では。